|

|

| 鳴門海峡大橋の陸橋を渡り渦の道へと・・・ |

山桜が満開 |

|

|

渦の道へと(鳴門市鳴門町土佐泊浦

鳴門公園内 ☎088-638-6262) |

渦の道(大鳴門橋の橋桁内にある海上遊歩道) |

|

|

| 玄関入るとピックなお雛さまが出迎えてくれます |

大鳴門橋遊歩道 入場料510円 |

|

|

潮の流れを見ながら・・・大潮11時40分

丁度40分です |

約450m先の展望室にはガラス張りの床があり、

世界三大潮流の一つ「鳴門海峡」に発生する「渦潮」を、

約45mの高さから、覗き込むことが出来ます。 |

|

|

| ガラス張りの床、上に乗るのはちょっと怖いです |

先端までやってきましたが、渦は見当たりません |

|

|

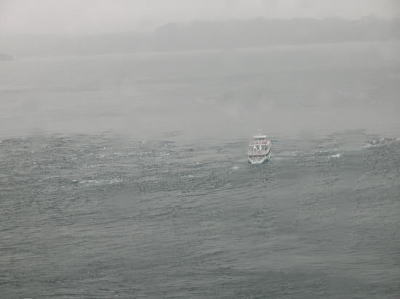

| 渦潮クルーズ船が近づいてきました |

2艘 3艘と近づいてきましたが微かに

見えるのが渦か?? |

|

|

ズームで・・・豪快な渦をガラス越しに見えると

期待していたのに、期待はずれです |

せめてパネル写真だけでも |

|

|

| 駐車場へと・・・淡路島方面を・・ |

四国方面を・・ |

|

|

鳴門町、堀越橋からの眺め最高です。四国村へと

四国民家博物館は源平の古戦場として知られる屋島山麓の地に、四国各地から古い民家を移築復原した野外博物館です。

昭和51年に開設して以来、観光スポットとして、「四国村」の愛称で多くの人々に親しまれています。自然あふれる

約50,000m2の敷地には、江戸∼大正期にかけての地方色豊かな建物が配置されており、当時の生活の様子が

うかがえるよう、たくさんの民具も展示されています。 |

|

|

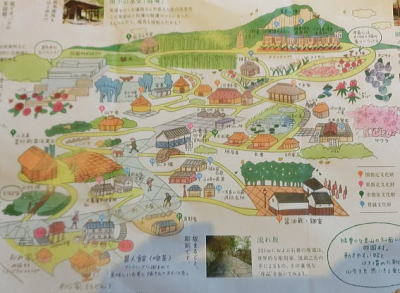

| 四国村 |

四国村地図 |

村内には江戸時代から大正時代の民家が12棟移築復原されており、室内には当時使用されていた農具が

多数展示されています。四国各地から移築復原されたこれらの建物は、国や県などの指定文化財となっています。 |

|

|

四国村 入場料1000円

入口が、かずら橋になっています |

大雨が降っている為、橋を渡らず第二入口から |

|

|

農村歌舞伎舞台・・この舞台では小豆島の地元の人々自身が役者となり、歌舞伎芝居を演じていました。

茅葺平屋建てで、廻り舞台、楽屋、チョボ(義太夫)の床、お囃し座がついています。建造年代は、

落書きの内容から、江戸時代末期のものと推定されます。 |

|

|

猪垣・・猪垣は田畑の農作物を猪や鹿に

食い荒らされるのを防いだ垣根です。 |

旧山下家住

寄棟造り茅葺、平屋建て。江戸時代における

東讃岐の一般農家の典型であり、俗に

「周囲(ぐるり)八間」と呼ばれた農家です |

|

|

旧山下家住宅 内部・・・家の半分は農作業用の土間にとられ、残り半分の床部分に

「おくどさん(かまど)」がついており、そこで親子兄弟が肩をよせあって暮らしていました。 |

|

|

順路に沿って進んでいきます

立派な石畳みになっています |

旧河野家住宅・・・

石垣は大阪城の残石で積まれています |

|

|

| 旧河野家住宅へと・・・ |

この民家は、愛媛県の南、小田町の深い

谷筋の奥まった急斜面に建っていました。 |

|

|

部屋の床はすべて竹を敷き、各部屋に「いろり」が

切られ、寒い山間の住まいの特徴を示しています |

土間には、和紙の原料にする

コウゾを蒸す釜があります。 |

|

|

砂糖しめ小屋・・砂糖しめとは、サトウキビの汁をしぼると

いう意味。四国村にある2つの丸いしめ小屋は、香川県内に

2棟だけ残っていた大変珍しいものです |

砂糖しめ小屋天井 |

|

|

| 旧河野家住宅を振り返る |

砂糖しめ小屋 |

|

|

| こちらの砂糖しめ小屋は正方形 |

釜屋 |

|

|

二つ目の砂糖しめ小屋・・

外壁は曲面にあわせた大壁づくり。 |

砂糖しめ小屋内部・・中央には三個の石臼(車石)が

置かれていました。それら石臼に取り付けられた

腕木を牛が引いてまわし、回転する石臼の間に

サトウキビを差し込んで汁をしぼっていたのです |

|

|

| ちょっと高い所から河野家住宅を |

雨の中椿が散る散策路を順路に沿って |

|

|

| こんな処に、左甚五郎の墓碑 |

前方、四国村ギャラリー

展示物は撮影禁止になっていました |

|

|

| ギャラリー前は枝垂れ桜が雨に濡れて |

アップで・・ |

|

|

| 茶堂「遊庵」 |

茶堂「遊庵」 地蔵菩薩 |

茶堂の地蔵菩薩。瀬戸内寂聴尼によって開眼され、堂は「遊庵」と命名されました。

この堂の柱や天井板に四国霊場をめぐった遍路たちが書きのこしたとおもわれる落書があります。 |

|

|

此の石はたたくと金属質の澄んだ音を

出すことから、カンカン石と呼ばれています。 |

ひっそりと石仏が佇んでいます |

|

|

| 竹林を抜けると・・・ |

大久野島燈台へと、楮蒸し小屋への分かれ道に

なっていました楮蒸し小屋へと進みます。後から思えば

大久野島燈台へと向かった方が良かったと後悔です |

|

|

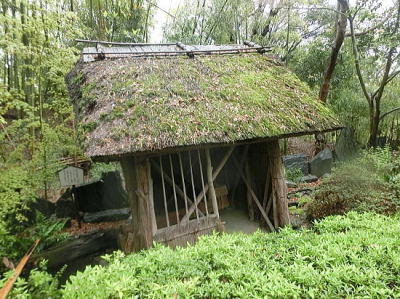

楮(こうぞ)蒸し小屋・・

土佐は高級和紙の産地です。

この小屋では伝統の和紙づくりが行われていました |

切りそろえた楮やみつまたを束にして、釜に立て、

上から桶をかぶせて蒸す。取り出して皮を剥ぎ、

黒皮を取り、水に浸した白皮をモチにして、棒でたたく。

最後に水に入れてすくい上げ、紙に漉く・・・

和紙作りは、手のかかる作業でした。 |

|

|

旧下木家住宅・・

冬の間は雪で閉ざされる剣山麓の、標高1000mの

ところにあった民家。安永10年(1981年)の建物で、

寄棟造り茅葺、間口七間、奥行四間で「本三六」の

家と呼ばれます。 |

間取りは、オモテ、ナイショ、ニワの

三間に分かれています。 |

|

|

どの家にも綺麗なお花が

生けられています |

染が滝・・・明治、大正期の民家の基礎に使われていた

石をふんだんに用いられています。流れる滝の

音と雨の音が混ぜって風情を醸し出しています。 |

|

|

| 旧下木家住宅を見上げる |

添水唐臼(そうずからうす)小屋

穀類を精白する為に水力を利用していました |

|

|

| 染ガ滝の横の坂道を下ります |

久米通賢先生宅

江戸時代、香川県の塩の生産量は全国の半分近くを占めていました。その製塩の基盤をつくったのが久米通賢です。安永9年(1780年)、東讃岐の引田町馬宿に生まれた久米通賢は平賀源内とともに、讃岐を代表する江戸時代の科学者です |

|

|

久米通賢先生宅内部・この主屋は、平屋建て寄棟造り茅葺。

解体に当たって天井裏から、測量器具、

大砲の鋳型の原形などが発見されました。 |

旧中石家住宅

平家の落人村として有名な祖谷の民家。 |

|

|

| 寒い祖谷らしく部屋には「いろり」があります。 |

旧中石家住宅内部 広いです |

|

|

隠居部屋と母屋の間から

染ガ滝の流れが見えます |

旧中石家住宅・・・主屋、隠居屋、納屋が一列に並んで

建ち並ぶ様子は、傾斜が急な祖谷地方の特徴を

表しており、18世紀後半の建築とみられます。

かやぶき屋根が新調された隠居部屋 |

|

|

| 丸亀藩御用蔵(資料館) |

内部は歌舞伎の舞台が正面に・・・ |

この建物は、もともと京極藩御用の米蔵でした。

墨書や、米俵の数取りに使った「玉」等の落書きなどから、江戸後期の建築であると推定されます。 |

|

|

|

|

|

|

| 内部は歌舞伎に使う衣装等が数多く展示されていました |

造り酒屋の井戸も再現 |

|

|

| 桜の向こうにアーチ橋 |

昔こんぴら街道沿いにあったアーチ橋と石蔵は

角閃安山岩で古墳時代には石棺にも使われていました |

|

|

福井家の石蔵・・・

明治中頃に造られたもので四国では大変珍らしく当時と

しては贅沢なレンガを床に張ったモダンな建物でした |

三崎の義倉・・・義倉とは平時に稲や麦を貯蔵しておいて

飢饉の際には種籾や食料の補助に支給する制度。

この義倉は昭和15年まで機能していました |

|

|

| アーチ橋をくぐると、醤油蔵・麹室 |

醤油蔵・麹室・・

醤油蔵に足を踏み入れると、微かに漂う醤油の香りに

包まれる中、大きな仕込み桶の存在感に圧倒されます |

|

|

| 赤い鉄塔、警報台と前方 旧前田家土蔵 |

小豆島の石蔵と消防屯所と警報台(この警報台は

元護衛空母「しまね丸」のマストでした) |

|

|

旧前田家土蔵

高知市布師田に明治時代に建てられた土蔵 |

火の見櫓と旧丸亀藩斥候番所

この建物は、香川県と愛媛県の境の三豊郡箕浦に

建っていました。北側が海、南側が山という地形の

箕浦には、藩政時代、2つの番所がありましたが、海側の

警備にあたっていた方は残っておらず、地元民が

詰めていたこの番所だけが残っています。 |

|

|

旧吉野家住宅

徳島県の太平洋に面した断崖の下、海部郡由岐町伊座利に

あった「漁師の家」。切妻造り平屋建て本瓦葺きの家で、

強風を防ぐ役目をしている周囲の石垣を伴っているのは、

この地区の漁家の特徴です。 |

旧吉野家住宅 漁師の家内部 |

|

|

順路に沿って進んで行くとかずら橋へと出てきました。

1時間10分程で村内一周出来たようです。

村内では誰にも会わず私ひとりだったようです |

異人館が出口です |

|

|

| 異人館は喫茶店になっているようです。 |

四国村入口にお土産店【わら家】

名物讃岐うどんが頂けます |

1時間余りの散策でしたが、誰ひとりとして会うことがなく終了です

今晩の宿泊地こんぴら温泉華の湯 紅梅亭へと・・・ |

|

|

こんぴら温泉 華の湯 紅梅亭

(香川県仲多度群琴平町556-1)到着 |

お部屋へと続く廊下 |

|

|

玄関間があり、ドアーを開けると

広~いお部屋が広がっています 7F708 |

和室もあり 洋間 ベットと最高のお部屋です |

|

|

夕食 河豚の土瓶蒸し・三種盛り・たらこ・風呂ふき大根の

クリームソス掛・旬のお造り四種盛り季節野菜に金山寺味噌 |

山海豊楽焼き・天ぷら・てっさ・

デザート・巨峰のカクテルも・・ |

|

|

夕食の後はお風呂へと・・・

お風呂は1Fと地下1Fにあります

先ずは1Fにある露天風呂へと・ |

足湯を抜けると・・ |

|

|

| 露天風呂です |

|

|

| 庭園から紅梅亭を・・・ |

次は地下1Fにある大浴場へと・・ |

|

|

| お風呂場へと続く長い廊下 |

大浴場 誰も入浴していません ゆっくりと |

|

|

| 露天風呂 バラの花が浮いています |

露天風呂から大浴場を・・ |

|

|

| バラの花に囲まれてゆっくり入浴 |

お部屋窓から夜景を・・・雨は止んでいます |

| 1日目無事終了 |