|

|

| 朝食はバイキング |

果物とヨーグルトは多めに・・・ |

|

|

| ホテル浦島乗船口玄関 |

ホテルにお別れ勝浦港へ・・・ |

|

|

| 勝浦港到着 |

熊野那智大社へと・・・ |

|

|

467段におよぶ石段の上に建つ6棟からなる社殿は、標高約330mに位置し、夫須美神(ふすみのかみ)を

御主神としてそれぞれに神様をお祀りされています。伊弉冉尊(いざなみのみこと)とも言われる夫須美神は、

万物の生成・育成を司るとされ、農林・水産・漁業の守護神、縁結びの神様また、

諸願成就の神としても崇められています。 |

|

|

鳥居をくぐると社殿は修復中です。 朱塗りの社殿を見ることができません。

社殿は、仁徳天皇の御世(317年)に現在の位置に創建され、平重盛が造営奉行となってから

装いを改め、やがて織田信長の焼討に遭ったのを豊臣秀吉が再興しました。

徳川時代に入ってからは、将軍吉宗の尽力で享保の大改修が行われています。 |

|

|

内部は朱塗りで美しいです。

二礼二拍手一礼でお詣りします。 |

那智大社宝物殿 |

|

|

八咫烏(やたがらす)は熊野の神様のお使いである、

三本足の烏です。より良い方向へ導く、お導きの

神様とされ、熊野那智大社の境内にある

御縣彦社(みあがたひこしゃ)で

お祀りされています。正面には八咫烏の銅像が・・・。 |

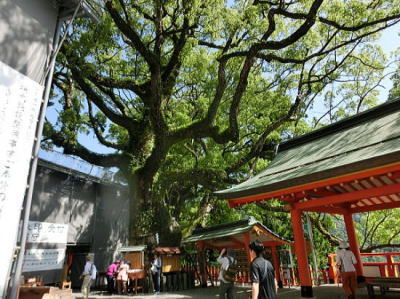

拝殿前に巨木が・・・ |

|

|

樟霊社(しょうれいしゃ)・・・・平重盛の御手植えと

伝わっています。樹齢約850年の樟を御神木として

お祀りされています。幹が空洞化しており、

護摩木(300円)を持ってお入りください。と・・・ |

中に梯子が・・・ |

|

|

| 空洞化した幹から見上げる・・ |

樟霊社・・幹上から眼下を・・・ |

|

|

| 証誠殿(那智大社本殿) |

隣にある、青岸渡寺へと・・・こちらも修復中です。 |

那智山青岸渡寺は、一千日(3年間)の滝篭りをされた花山法皇が、永延2年(988)に御幸され、

西国三十三ヶ所第一番札所として定められました。如意輪観世音像は、仁徳天皇の時代(4世紀の頃)、

インドから那智に渡来した裸形上人が、那智滝の滝壺で見つけ、本尊として安置したと言われています。

如意輪観世音を祀る本堂は、天正18年(1590)に豊臣秀吉が再建したもので、桃山時代の特徴を色濃く残しており、

2004年7月には、ユネスコの世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の一部として登録されました。 |

|

|

さすが青岸渡寺、

厳かで気品が漂っています。 |

本堂後方には、那智の滝との調和が美しい

朱色の三重の塔がそびえ立っており、

必見のフォトスポットとなっています。 |

|

|

ズームで那智の滝を・・・

「那智の滝」は、高低差133メートル |

つつじが咲く石垣の傍を通り集合場所へ・・ |

|

|

| 下り途中に青岸渡寺の朱塗りの仁王門 |

下り途中、観世音菩薩さまが・・・ |

|

通り峠と丸山千枚田地図

昨日歩いた風伝峠の麓で、本宮へ向かう本宮道と

吉野方面へ向かう北山道に分かれます。

私たちは通り峠、北山道へと向かいます。

世界遺産登録の対象ではありませんが、

古くから生活道として使われ、海の幸と

山の幸が行き交った道です。 11時21分 |

| みやげ店が並ぶ石段を下ります。 |

|

| 通り峠登り口 |

|

|

コンクリートの坂を登るとすぐに石ころが

ごろごろしたヒノキ林に入る。 |

少し狭いですが、約800mの

石畳道が残っています。 |

|

|

| 江戸道。 石質は神木流紋石 |

明治30年頃まで商人が多く通っていた。

06/21位置 |

|

|

| 土砂崩れの跡に橋が架けてあります。 |

炭焼窯の石積みが残っているなど、かつての山の

暮らしがうかがえます。100年前まで使われていたと。 |

|

|

| 古道脇に真っ赤なキノコが・・・ |

両脇をシダに縁取られた石畳道を上っていきます。 |

|

|

| 七曲りを登る。 |

|

|

峠からは太平洋が望めたそうですが、

今は木々が生い茂り望むことができません。 |

ちょっとゆっくりしていると前を

行く人の姿が見えません。 |

|

|

| 大急ぎで追っかけます。 |

通り峠到着。12時11分

気持ちの良い風が吹き抜けます。風がよく通るので

「通り峠」となったと、語り部さんが・・標高390m |

|

|

風通しの良い峠に、嘉永4年(1851年)建立の

子安地蔵が祀られています。 |

子安地蔵 赤ちゃんを抱いたお地蔵様。 |

|

|

| 通り峠東屋で小休憩後、出発です。 |

Sの字を描くように下って行く。 |

|

|

| 18/21位置を下る。 |

県道に出てきました。 |

|

|

| 県道をしばらく歩くと・・・ |

丸山千枚田展望台に到着。 12時40分 |

|

|

山腹に築かれた約1平方kmの見事な棚田と

山並みが一望できます。慶長6年(1601年)には

2,240枚の水田があったと記録されています。 |

今はオナー制になっているそうです。

1年間3万円で田植え、稲刈りなどが体験できるそうです。 |

|

| 展望台からワイドで・・ここからの千枚田の眺めは素晴らしいです。 |

|

|

| 千枚田へと下っていきます。 |

丸山千枚田の高低差は150m。

今は1340枚あるそうです。 |

|

| 丸山千枚田の中の道を歩きながら、里山の暮らしが息づく風景を堪能することができます。 |

|

|

| あぜ道にアジサイが・・・千枚田とアジサイの風景 |

千枚田の中ほどにある見晴らし台へと下っていきます。 |

|

|

見晴らし台にて昼食です。

13時16分 |

棚田の田んぼの中で一番小さい田んぼ。

1340枚の一枚です。三株植えてあります。

三株で茶碗二杯のお米が取れるそうです。 |

|

|

| 棚田に咲くささゆり |

大石・・丸山千枚田の景色に大きな

安定感を与えてくれます。 |

|

|

| アジサイの咲く道を・・・ |

語り部さんが振り返って下さいと・・

最後に千枚田を望む。 |

|

|

千枚田・通り峠入口」到着

バスが待ってくれています。 14時13分 |

車窓・・北山川と熊野川の合流地点 |

|

|

熊野本宮大社到着 お詣りです。

参道入り口の鳥居は、神が宿る神域と人間が住む

俗界との結界を表しているそうです。

また参道の中央「正中」は神様のお通りになる道なので、

右端を登り、左端を下るのが作法だそうです |

杉木立の中、「熊野大権現」の奉納幟が立ち並ぶ

158段の石段を、一歩一歩上るにつれ心は静まり、

神域へと近づいていくそうです。 |

|

|

| 正面に神門が見えてきました。 |

熊野本宮大社 神門 正式参拝です。

宮司さんにお祓いを受けます。 |

|

境内は撮影禁止のようです。知らずにワイドでパチリパチリと・・・

左から・・・西御前(結宮・第一殿) 夫須美大神

中御前(結宮・第二殿) 速玉大神

証誠殿(本宮・第三殿) 家津美御子大神(素戔嗚尊)

東御前(若宮・第四殿) 天照大神 とお祀りされています。 |

|

|

| 宝物殿 |

参拝後は祈りの道へと・・・ |

|

|

| 参拝後は祈りの道を下ります。 15時53分 |

車窓・・・対岸に祝2050の文字が・・・ |

語り部と歩く 熊野古道 伊勢路編 12回無事終了で〜す。

先人たちが歩いた道を、今こうして歩いている・・・私がいなくなっても、幾数人の人たちが

歩み続けるかと思うと複雑な気持ちに襲われます。

|